UMA CRÔNICA RETARDADA [ANA-CRÔNICA], MAS QUEM SABE ISENTA DE FALHAS, NO ESPAÇO-TEMPO: MEU SONHO REALIZADO EM SÃO PAULO

Rafael de Araújo Aguiar, de Brasília, madrugadas de 18 e 19 de janeiro de 2011, praticamente um ano depois do ocorrido:

A) ANTECEDENTES

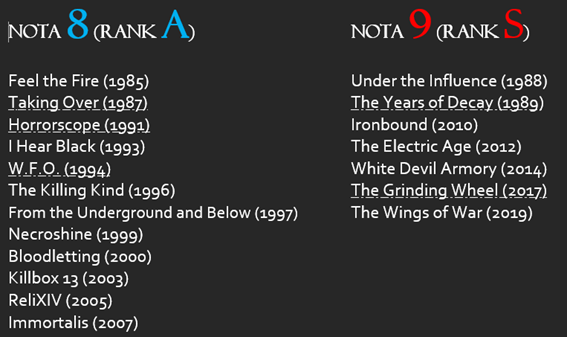

Não escondo de ninguém que há algum tempo minha banda favorita é o Metallica (ironicamente, roubou o cetro, em minha preferência pessoal, do grupo que muitos consideram seu principal concorrente, o Megadeth). E se torna desnecessário expressar o quanto é significativo e elevado quando se tem a oportunidade de presenciar uma exibição dos seus artistas prediletos. Muitas vezes isso acontece quando eles excursionam pela América do Sul, pelo Brasil, e passam, conseqüentemente, pela sua cidade. Mas com o Metallica seria diferente: exigentes, fariam seus maiores fãs atravessarem o Brasil de Norte a Sul para que pudessem ser vistos. Essa frase não é uma simples alegoria: com shows agendados apenas para o Rio Grande do Sul e São Paulo (nem respeitaram o famoso Eixo Rio-SP de atrações culturais de renome!), aqueles das partes centrais e setentrionais do país que quisessem prestigiar um bom e velho thrash metal ou hard rock (a depender da fase da banda) precisariam desembolsar uma boa grana e energia. Isso, confesso, só aumentava minha vontade de estar lá, para depois narrar o quanto fora difícil e recompensador viver o momento! Só não esperava que depois de tudo não sentiria a necessidade de compartilhar os eventos, pelo menos não de forma imediata. Deixei o tempo correr e, 12 meses depois, o que era música em minha cabeça finalmente merece ser convertido em palavras – estou sereno o bastante para isso! Porque com as palavras, sabe-se, é preciso lidar com cuidado.

Soube da vinda do Metallica aproximadamente em setembro ou outubro de 2009, e comecei a mexer meus pauzinhos. Na realidade havia uma grande expectativa pela inclusão de uma data para Brasília na turnê brasileira do Death Magnetic (nome do último álbum da banda). Após a decepção gerada pelo anúncio oficial de apenas dois shows em território nacional, ambos longe daqui, soube que teria de pedir ajuda a meus pais por não estar trabalhando e não ter como obter o dinheiro para essa aventura. E o pior de tudo não seria o deslocamento, pois quando metaleiros se reúnem para fretar ônibus o custo baixa bastante. Mas as empresas que organizam essa variedade de mega-espetáculos são realmente exploradoras num sentido, eu diria, de capitalismo arcaico, com exceção da alta burocracia e dos lucros envolvidos. Porque tratar o consumidor como gado não é próprio, ou não deveria ser próprio, de um serviço de luxo contemporâneo. De luxo, sim, pois é uma ocasião especial, e nem todos têm as condições de pagar para usufruí-la. É claro que só vai quem quer, e não se pode reclamar de uma viagem até um estádio apinhado numa megalópole onde seria possível conhecer, nem que um pouquinho de longe e mais pelo telão, os lendários três sobreviventes da formação original (ou quase isso) do maior grupo de metal da História: James Hetfield, Kirk Hammett e Lars Ulrich. Os preços não seriam camaradas sequer para o padrão classe média alta, com ingressos premium passando dos 500 reais, sem o valor da meia-entrada. Muito já se discutiu sobre a legalidade da questão das meias-entradas em atrações de música ou semelhantes, e juro que não entrarei nesse mérito, pois isso seria repetir literatura. Só o que preciso informar é que desisti, a princípio, sabendo que não havia mais a meia-entrada para pista premium ou mesmo para a pista comum, e que talvez não valesse a pena vir de Brasília para acompanhar o show das cadeiras do estádio. Agora não me recordo se elas também estavam preenchidas em seus valores de meia-entrada para estudantes. É bem possível. Foi duro ter de abdicar, depois de todas as expectativas geradas, mas ir ao Metallica parecia ter sido mesmo um devaneio temporário, sorte demais para ser realidade.

Semanas depois, entretanto, foi confirmado um segundo show paulista, um dia depois do primeiro, em atendimento à demanda gigantesca inesperada. (Fala a verdade, inesperada? Eu não duvidaria nunca do apelo exagerado de fãs e até de não-fãs por entradas para a volta do Metallica ao Brasil, depois de 11 anos – com direito a um “bolo” no meio do caminho, devido a uma desistência e cancelamento de apresentação em 2003, já depois de iniciada a venda de ingressos!) E a informação era de que as coisas seriam mais calmas dessa vez, pois dificilmente o estádio do Morumbi receberia lotação máxima uma segunda vez. Esperei ansiosamente pela abertura das vendas no portal da internet e novamente foi impossível a compra de uma meia-entrada para o setor mais badalado (entradas premium com desconto esgotadas na pré-venda!). Me contentei com a meia da pista comum. Não haveria excursões rodoviárias rumo a São Paulo, porque o sujeito que mais cuidava dessa parte se encarregou da fretagem de veículo apenas para o primeiro dia, antes que se soubesse de uma segunda data, e não manifestou interesse nem houve muita movimentação relativa ao segundo show. Ficou decidido, portanto, que eu iria de avião, porém como não pertenço a nenhum grupo sólido ou fechado, mesmo no meio do metal brasiliense, não combinei com ninguém em específico, e, quando pude contatar as pessoas mais próximas e que poderiam estar no mesmo hotel que eu quando chegasse a São Paulo – os músicos da banda cover de Metallica de Brasília, Fierce Fire –, soube que elas pegariam vôos que seriam uma opção questionável para mim, restando-me apenas o subterfúgio de encontrá-los já em São Paulo; ou seja, ir e vir por minha própria conta e risco (isso se verificaria uma boa idéia, pois fiz uma nova amizade já no vôo de ida, como veremos). Os integrantes da Fierce Fire eram três: Arthur Silva, vocais e guitarra-base; Hara Dessano, o guitarrista principal; e Renato Mendes, baterista, aquele com quem tinha a amizade mais antiga, desde os tempos em que iniciei meu inacabado curso de jornalismo. A banda se encontrava sem baixista no momento.

A compra foi por volta do dia 20 de dezembro e eu passei o mês de janeiro inteiro dormindo mal, pensando em todos os preparativos para o show, além, claro, de tentar projetar em minha mente cada emoção que invadiria meu corpo durante aquelas 2, somente 2, porém mágicas, horas de som ininterrupto. O último dia do primeiro mês do ano é que abrigaria esse marco. No meio do caminho, dia 16 de janeiro, ainda encarei um aperitivo, Deicide em Brasília! Confesso que uma das minhas maiores preocupações era com relação ao consumo de álcool: deveria aproveitar bastante a viagem e não me poupar de nenhum prazer, mas que isso não significasse perder a linha, prejudicar-me e ter muitas dores de cabeça depois, tendo em vista estar sozinho em uma cidade até então por mim desconhecida, com fama de violenta e caótica, com dinheiro e documentos importantes a resguardar. E seria lamentável se eu por algum motivo me encontrasse fora do ar, me perdesse ou não conservasse na memória algum dos minutos da experiência única que é ver a banda (“a” banda!) entrando no palco e percorrer todo o set list até a saideira (que apesar de perfeitamente previsível não seria nem um pouco monótona)! Então, tomei a precaução de conversar bastante com uma amiga por enquanto só de de internet residente em SP, a Natália “Bowie”; também cansei de analisar mapas da capital no Google Maps, e mesmo do restante do estado (uma vez que eu desembarcaria num aeroporto periférico, o de Guarulhos, em Cumbica, praticamente fora da cidade, e precisaria bolar uma forma de me deslocar para não pagar uma onerosa corrida de táxi, o que incluía aprender de cara a usar o intrincado sistema de metrô sincronizado com bilhetes para ônibus naquela capital). Para um pacato candango que mal sabe direito o que é um metrô, quem dirá um metrô superlotado, isso exigiria um bocado de atenção! Havia também o lado de “curtir as músicas”, na verdade estudá-las, memorizar as que eu conhecia menos, enfim, deliciar-me com a banda para chegar com as melodias na ponta dos cascos, porque a goela não seria perdoada na hora fatal! Obviamente, a etapa de convencimento dos pais já havia sido superada, de forma que entenderam o quanto isso seria relevante para mim e que, ao contrário de muitos filhos da minha idade ou até mais novos, eu nunca tinha feito uma viagem-solo, e seria ótimo para sair um pouco de debaixo desse mesmo teto e da rotina e previsibilidade. É, depois de tantos anos eu merecia um “presentinho de aniversário fora de época”… Eu voaria pela Webjet, chegando um dia antes, o suficiente para conhecer algo em São Paulo além da sede do evento, o Morumbi, e voltaria na manhã consecutiva ao show. Me hospedaria num famoso hotel para universitários e/ou aventureiros econômicos num lugar bem acessível, o Formule One, onde racharia um quarto com mais dois do Fierce Fire. A última coisa que faltava dizer nesse item “A” é que a sede do evento, o Estádio Roberto Pompeu de Toledo, era também o do meu clube de coração¹ e – se não era para ver um jogo da minha equipe – meu grande anseio era que conhecer o “templo” fosse acompanhado de uma emoção e sobressalto pelo menos comparáveis aos de uma final de Libertadores: bingo!

¹ [Nota 2025] À época.

B) EM TERRAS “ESTRANGEIRAS” [Duplo sentido: O METAL É SEMPRE UMA NO MAN’S LAND!]

A princípio pensei que a velha máxima, de que tudo de errado acontece consigo no dia em que o azar menos poderia atacar, estava se concretizando: meu irmão, a pessoa que combinara de me levar ao aeroporto, não aparecia de jeito nenhum em casa. Minha mala tão aprumada e eu, devidamente trajado, estávamos à espera de notícias do motorista da tarde. Não quis usar o telefone até que o relógio marcasse realmente uma hora que me parecesse desesperadora; e foi o que fiz. Diogo atendeu e disse que inesperadamente um amigo seu começou a prendê-lao em determinado local com papos intermináveis e solicitações fúteis, típicas de quem bebeu umas a mais e parece retirar prazer de empatar a vida de alguém que está atrasado para um compromisso sério!! Meu irmão me garantiu que iria livrar-se desse estorvo e dispensar o amigo bebum nesse exato momento em que falava, deixando-o em casa ou algum ponto próximo a ela (segundo o que entendi, esse amigo queria uma carona para um lugar mais distante que, se fosse realmente acontecer, atrasaria completamente meu check-in!). Para o bem desse relato, seja como foi, Diogo cumpriu com o acordado e me deixou não muito cedo no Aeroporto Internacional de Brasília, mas também não muito tarde. Lembro que até trotei, engoli em seco, bufei e tremi, na fila do bilhete eletrônico. Isso é fácil de explicar: nunca havia deixado Brasília sem outras pessoas ao meu lado, e se eu perdesse alguma coisa agora, se deixasse qualquer coisa, como a identidade ou os ingressos, cair do meu bolso, me sentiria frustrado até a morte! Reconheço que eu e a paranóia, exceto por alguns rompimentos esporádicos, convivemos muito bem um ao lado da outra.

Dentro do avião, foi fácil perceber o quanto o show do Metallica mexia com a vida de pessoas do país inteiro: vários ali estavam indo para fazer o mesmo que eu, e logo entabulamos conversa. Em especial, eu e um trio de pessoas aparentemente da minha idade ou um pouco mais novas. Eram da Ceilândia. A única pessoa com quem falei depois desse dia e de cujo nome me lembro é o Philippe “D.R.I.”, como gostava de ser chamado (de Dirty Rotten Imbeciles), que comentou que ainda pretendia voltar a SP para ver o NOFX, dali a um ou dois meses. Como seu amigo estava com uma camisa do Palmeiras, e eu com a do meu clube, o papo logo recaiu para esse lado, e a garota que estava com eles não participou muito. O Philippe era flamenguista. Ambos iriam nas duas datas do Metallica e se hospedariam com um tio. Separamo-nos meia hora depois do desembarque, mas trocamos telefones. Soube que não iria precisar levar a efeito meu complicado cálculo de horários e estações a fim de chegar ao hotel com menos de 10 reais gastos (por causa do sistema de bilhete único!), mas que seria muito mais conveniente pagar 30 reais para pegar um ônibus que me deixaria virtualmente na frente do referido hotel, que passava de 2 em 2h, e dali a 40 minutos reapareceria na frente de Guarulhos. O engraçado é que soube depois que se eu rachasse o táxi com alguém poderia ter gastado ainda menos, o que não correspondia à absurda estimativa da Natália de uma corrida de 100 reais entre Cumbica e o Centro! Telefonei para ela e combinei de ligar outra vez quando me assentasse no hotel: Nanee Bowie seria minha guia turística por uma noite nos bares da Rua Augusta e nos points de relevo da Paulista, me apresentando ao maior número de loucuras possíveis. Ou iríamos desfrutar bem pouco, até o horário dos últimos ônibus do dia, ou viraríamos a noite inteira, e a segunda opção foi afinal de contas a eleita. Preferia perigar me sentir cansado no maior show da minha vida e ter esse convívio com ela e com a vida noturna da cidade esticados do que simplesmente achar depois que perdi grandes oportunidades e que não voltaria a São Paulo tão cedo. Eu sabia que mesmo que não me restasse mais energia eu a tiraria de algum lugar quando as músicas do Metallica começassem, assim mesmo, sem nenhum argumento científico ao qual me remeter, apenas com uma convicção sobrenatural no êxito do meu plano ébrio mirabolante, convicção que, como veremos, não era lá muito infundada…

A primeira pessoa, as primeiras pessoas, que encontrei já no saguão do Formule One foram o guitarrista do Fierce Fire e sua namorada e um amigo da banda que o Renato disse que eu conheceria, e que precisava mesmo conhecer, pois era uma peça, o Kleuber. Subi para meu quarto no segundo andar, e nenhum dos dois que dividiam as diárias comigo estava. O Arthur já tinha se deslocado para o Morumbi, pois veria o Metallica nos dois dias. O Renato logo estaria de volta, havia saído com o pai para comer ou passear em outros lugares. Arrumei as coisas no quarto, liguei para minha mãe e para a Natália, desci, fumei um pouco no pórtico do hotel e vi a gremista radicada em São Paulo que gosta de David Bowie aparecer e gentilmente servir de bengala a este cego que mal podia imaginar o que iria encontrar nas esquinas e botecos desse centro amalucado… Infelizmente não serei muito preciso nessa narrativa, mas garanto que isso não guarda a menor relação com o consumo de álcool: foi uma noite até agora jamais repetida em minha vida em que bebi cerveja por 17 horas consecutivas sem me sentir alcoolizado, embora bastante eufórico, naturalmente, a cada minuto, me sentindo mais como uma criança, por causa das conversas sobre o Metallica e as diferenças da vida urbana paulista e da (ausência de) vida urbana brasiliense. Foram muitos os bares em que abrimos conta, e eu retribuí esse grande favor da Natália de me “amparar” naquele ninho de pessoas e poluição interminável (embora eu não tenha presenciado engarrafamentos, chatices e grosserias dos transeuntes – do que eu sinceramente não esperava me esquivar, quando pensei nos costumes de uma cidade tão grande). O fato é que as pessoas podiam ser relativamente indiferentes a você, pois estavam acostumadas com todo tipo de cidadão, turista ou aberração possível, enfim, a um circo diante de suas caras todo santo dia, cosmopolitas que eram, mas uma vez solicitadas se mostravam polidas e de uma elegância que eu imaginaria ser viável apenas em Buenos Aires ou coisa do tipo. Não recordarei tantos nomes (acho que Augusta e Paulista são, em si, suficientes). Só sei que nada ali podia ser posto no mesmo patamar do sossego (eufemismo para tédio!) candango, onde o medo de ser assaltado por ser o único alvo na rua à noite é o oposto desse lugar que, às quatro da manhã, parecia a muvuca de um recreio de escola, com pessoas indo e vindo num fluxo incessante. Eu só não achei esse continuum mais assustador durante aquele dia porque não tive tempo de raciocinar que era simplesmente uma situação perpétua! Em nenhum dos 365 dias haveria calmaria naquelas ruas. Pode parecer irritante para alguns essa aparente tentativa, por minha parte, de engrandecer uma ligeira visita por um lugar tão prosaico e, para muitos, estúpido, velho, ultrapassado. Mas eu senti como se não tivessem sido 3 dias, ou 1 e meio, a se considerar que cheguei ao fim de uma tarde e me despedi no transcurso de outra manhã, mas vários deles! Após essa maratona de cervejada e os mais variados papos, com pessoas se retirando e voltando, partindo e não mais vindo ou simplesmente aparecendo tarde demais na história, ali estava um Rafael um tanto mais maravilhado com a vida e uns 80 reais mais miserável, de volta ao pórtico do hotel, não bêbado-bêbado, porque de alguma forma o ritmo lento e comedido dos goles e a espécie de ar úmido de São Paulo o impediram de sair de si. Ou talvez fosse o juízo, o intenso zelo com que me propus a atravessar essa viagem sem perrengues e com sensação de dever cumprido ao máximo. A medicina ou meu discurso não explicariam, deixa pra lá! Enquanto o taxista (da minha ida ao aeroporto, dia 1 de fevereiro, pós-show) espirrava, só para citar, reclamando das partículas de poeira, eu sentia minhas narinas desentupidas como nunca antes, como se só então eu me desse conta de que vivendo no cerrado eu estava sempre puxando menos ar do que a capacidade natural dos meus pulmões permitia. Estranho, deveras!

Natália se foi (depois de ter ficado um tanto íntima do senhor Kleuber!) – tendo chegado a cogitar comprar a entrada para o show, pois seu primo de 11 anos começava a gostar da banda por causa do Guitar Hero; mas ter de comprar outro ingresso pra ele lhe quebraria as pernas, então ela mudou de idéia, se despediu e desejou um bom show – e então todos pareceram perder o ânimo. Simplesmente todo o pessoal do hotel foi dormir (os que ainda não tinham ido, mas o Renato e outros mais comportados já se encontravam no oitavo sono) e repor as energias. Os últimos a sair foram uns caras de outros quartos que vieram de Manaus (!) para ver o Metallica, que já estavam se dirigindo ao aeroporto, não sem antes descreverem tudo de mais espetacular que viram na noite de sábado (meu show era no domingo). Tão felizes estavam que um deles parecia pouco se importar com o bico desse tamanho que a namorada amuada fazia na hora de entrar no táxi, gabando-se de que ela não sabia o que estava perdendo, se trancava no quarto do hotel e deixava de conhecer as pessoas, não suspeitava de que nós vivíamos uma coisa única, pois o mais provável é que nunca voltaríamos a nos ver de novo, mas que esse diálogo estaria registrado na história do mundo e que não poderia ser deletado. Esse “nós”, claro, era o jeito do amazonense se referir a todo e qualquer fã fervoroso do Metallica que estava vindo de praias distantes (ou mangues distantes!) para aproveitar ao máximo cada minuto, sem recusar encontros e contingências divertidas, mesmo que isso lhe custasse um namoro.

Pois bem! Depois dessa rica apreensão (que eu realmente demorei para mastigar – na hora fiquei pensando se tudo aquilo não ia entrar por um ouvido e sair pelo outro!), eu de repente me vi sozinho empunhando uma latinha na frente do Formule One, numa cidade grande que não pára, apesar de as pessoas dormirem (só mudam os rostos)! Finalmente percebi que também eu não era nenhum Highlander e precisava me recolher, por pouco tempo que fosse, me desligar daquela simbiose entre mim e todo aquele concreto – me pareceu que se dependesse exclusivamente de mim, nunca iríamos parar de circular (eu e São Paulo éramos um só)… E como o tédio até a hora do show iria grassar (principalmente porque um dos lugares que mais gostaria de conhecer, a Galeria do Rock, pelo menos foi o que me disseram, fecha aos domingos), era a hora apropriada para uma sesta. Novamente, ninguém na área ou, antes um Renato bastante abatido, quase sumindo debaixo das cobertas, com inflamação na garganta, que já não sabia se estaria no show de logo mais. Foi ao hospital tomar injeção para ver se melhorava imediatamente (sim, de fato isso ocorreu e ele não se desgraçou), e enquanto isso eu cometi a atrocidade de baixar a temperatura do ar condicionado do nosso quarto para DOZE graus, sem perceber, apagando em seguida. Fui despertado pelo Hara e pelo Kleuber quase dentro de um esquife de gelo! Duas ou três horas, no máximo, foi o que eu dormi, mas encontrei um ambiente diferente. Voltei a me sentir apenas uma pessoa que mal e mal se adaptava ao ambiente, fusão desfeita com aquele circo louco de carros e barrigas esfomeadas. Porque antes parecia que eu poderia rir e beber cervejas até o mundo acabar, e todos do hotel me cumprimentariam com um sorriso. Mas toda farra chega ao fim – claro que a principal sequer havia começado, mas voltei a me centrar na sobriedade da missão (uma farra séria!): o Metallica exigiria um dia menos hedonista, decerto, porque eu vim para testemunhar cada segundo de uma obra artística na qual eu não devia interferir, muito menos “arruinar” com algum entorpecente.

Fui com o Arthur primeiro ao Banco do Brasil e depois a um shopping qualquer da cidade, a pé mesmo, para almoçarmos. Depois todos da banda estavam reunidos num táxi que ficou bem barato. A única ressalva é que todos iriam assistir o Metallica na pista premium menos eu. Uma garoa chata resolveu aparecer antes de sairmos do carro, mas eu achei que não era tão incômoda a ponto de comprar aquelas capinhas descartáveis. Quando me vi do lado de fora do Morumbi exclamei para mim mesmo que estava no meio-termo mais perigoso daquela viagem: entre o tudo e o nada, pois se de repente sumisse meu ingresso seria um desapontamento inigualável, um “quase” bem acre de se engolir! Também imaginava, nas minhas melhores perspectivas, que encontraria uma aglomeração de cabeludos malucos do lado de fora e conversaria bastante antes de entrar, só que o Morumbi era tão gigantesco e a chuva parecia afugentar tanto os outros que eu não encontrei aglomerações e decidi passar de uma vez. Lacrimejei quando olhei para o entorno de dentro, pela primeira vez. Não quis bancar o são-paulino emotivo diante de um público numeroso, contudo, para não dar margens a piadinhas… E eu não cansei de ir e vir de um lado a outro daquela imensa pista ou tablado, lona, colocada em cima do gramado, para me locupletar, esbaforido, com a sensação de ser um jogador cobrindo várias funções na mesma partida, marcando e depois atacando, reconhecendo cada montículo de grama do campo. Ah, sim, a grama! Pude arrancar um tufo quando me aproximei do escudo do São Paulo Futebol Clube, onde terminava a lona (e, se querem que faça mais uma dessas observações rápidas entre parênteses, não levei câmera fotográfica, não registrei nada disso, mas agora vocês vêem que 1 ano não foi suficiente para avariar meu HD, que era o que realmente importava: gravar tudo na retina e depois estocar essas informações no meu precioso disco rígido, que nem milhões de cervejas seriam capazes de formatar!).¹ Eis que, justo quando admirava aquele ícone (o escudo do meu time, de aproximadamente 15 metros quadrados, rente ao solo, próximo a um dos setores de arquibancadas), centenas de vezes visto apenas pela TV, foi que encontrei por pura casualidade um fã de Metallica que foi quem me apresentou à banda, em 2001! Outrora melhor amigo, não mais meu vizinho, não deixa de ser inusitado e ao mesmo tempo justo, perfeito, que o destino nos quisesse fazer esbarrar tão longe de nossas casas. Um cumprimento entre mim e o Aloísio foi sucedido por saudações a seus amigos, todos de capas de chuva e que diziam querer “pular o show do Sepultura”, pois não vieram para isso. Aparentemente, tinha um grupo com quem curtir o show. Mas não queria estar com aquela galera, com quem pouco me identificava, que não parecia curtir o Metallica exatamente do jeito que eu curtia e ainda curto, do modo sujo e agressivo que eu escolhi para apreciá-lo, da maneira deferente e old school com que eu insisto em me referir ao grupo. É, a música preferida do Aloísio é The Outlaw Torn, algo impensável para quem sabe, como os próprios membros da banda, o posto secundário ou mesmo terciário que ocupam os álbuns Load na indústria fonográfica, ou diante do grande público (no fim das contas, essas coisas são a mesma coisa, porque não há populacho sem os barões das gravadoras e eles precisam entusiasmar alguns banguelas meio surdos para vender seu peixe!). Então eu me dirigi ao banheiro, prometendo voltar, mas preferi ir me posicionar no canto oposto ao que eles escolheram para acompanhar o show. E cada vez mais pessoas que vinham chegando impediriam qualquer tentativa de procurar quem quer que fosse, mesmo se eu quisesse! Era quase verdade que para se situar ali o jeito era driblar para um lado e para o outro, como um jogador que encontra todos os companheiros sob cerrada marcação. A parte de não tomar uma cervejinha para ver os shows (pois eu queria muito ver o Sepultura, banda de entrada, também!) não se devia exclusivamente à possibilidade de ficar “bobo demais” de forma indevida, mas a um problema que tenho, e que penso ser mais acentuado em mim do que em qualquer outra pessoa: o de me dirigir ao banheiro a intervalos cada vez mais curtos conforme vou virando a bebida, sem poder mesmo reter a urina, porque isso me deixa quase paralisado de dor, sem poder andar ou pular. Não queria estar desconfortável e pedindo para que o show passasse depressa, isso seria contraditório demais depois de toda a luta para estar ali! Estipulei 1h30 antes da hora marcada para o Metallica, ou um pouco menos que isso (porque não sou inglês) como uma boa margem de segurança, e de resto me limitei a fumar um ou outro cigarro. O Sepultura começava agora a se apresentar, a chuva diminuía até a intermitência de pingos esquizofrênicos, e eu tinha a certeza de aproveitar uma boa banda, ótima banda, brasileira e de respeito, para me elevar em êxtase, ainda de forma tímida, é verdade, sem pressa, ciente de que o ápice viria em hora melhor. Não podia mesmo agitar demais, primeiro porque só agora sentia mais que antes o cansaço por tudo aquilo que havia feito, virando a noite daquele jeito, comendo pouco, tendo deixado de repousar (como se eu fosse conseguir dormir a madrugada inteira trancado no hotel, com a cabeça a mil!), e certo princípio de cãibra nos braços, dores nas juntas, nas pernas, e sabia que ficaria em pé sem ter onde escorar por várias horas.

¹ [Nota 2025] Engraçado como 2010 ainda não era uma época de ubiqüidade de celulares com câmera!

E se o leitor realmente está se perguntando se eu fiz uma boa escolha ao me desfiliar da turma do Aloísio (e como já estava separado do pessoal da Fierce e de qualquer outro, se foi apropriado passar o show sozinho), afirmo que fiz exatamente o que quase sempre faço (no show do Megadeth foi a mesma coisa!), e não poderia imaginar nada melhor do que não parar para conversar com ninguém ou simular algum tipo de reação, positiva ou negativa, em relação a qualquer coisa, que não fosse exatamente aquilo que eu estava sentindo, só para agradar os outros, como tantas vezes acontece! Apesar de ter puxado papo com inúmeros grupos e apurado que um grosso contingente provinha de regiões do interior como Campinas, e que o Morumbi àquela altura tinha mais corinthianos do que qualquer coisa, eu sabia que aquele momento era de mim para mim mesmo e que não cabiam interferências externas. E após o show do Sepultura, com o atraso do Metallica e o escurecimento do céu, esse cansaço crescente foi apertando, de forma que quase me arrependi de todo esse auto-isolamento e achei que não seria uma boa noite. Mas essa ligeira apatia seria pulverizada e convertida em cinzas quando de repente as luzes do local foram totalmente apagadas (e senti muito medo, então, de eventualmente desmaiar e ser pisoteado!) prenunciando a entrada triunfal do quarteto mais importante. Os primeiros acordes não deixavam dúvidas: eu extrairia energias de onde fosse preciso, uma certa anestesia estava já sendo inoculada pelo meu próprio sistema de defesa; e se eu tivesse de pagar alguma coisa por isso, que fosse depois, bem depois de sair dali! Aí sim eu enfrentaria 10 dias seguidos de ressaca de bom grado, quando já estivesse em Brasília e esse momento fosse parte do passado gostoso de lembrar! Não sei mesmo como eu me sentia tão detonado ao fim da primeira música, Creeping Death, que achei que não conseguiria mais erguer o braço direito, e como eu estava incorporado por uma entidade na décima primeira música, de forma que poder-se-ia pensar que descansei a semana toda esperando apenas a hora de One, minha faixa preferida! Ou seja, a cada música que passava eu me sentia mais revigorado, uma espécie de Benjamin Button do Metal! A bateria de batidas de cabeça para o violento trecho final de One excedeu todo o “treino” a que me submeti em casa, foi insano! Retirei meus óculos e não parei de me contorcer para todos os lados ao ritmo do thrash mais encardido do …And Justice for All, e talvez do universo!, sabendo que aquela era a apoteose. E que havia esse tempo todo um tanque energético em stand-by aguardando o gatilho, que foi disparado junto com os sons de metralhadoras e morteiros da introdução da faixa (ainda estou falando do hino anti-bélico One!). Parece-me que o veterano Lars Ulrich não tem o mesmo ímpeto para gastar, mas isso já nem tinha tanta importância… Confesso que me constrangi, tendo de me impedir de me entusiasmar, por uma questão de honra, sendo ainda assim trabalhoso fazê-lo, nas canções mais marqueteiras do Metallica, que agradavam sobretudo os casaizinhos que eu sentia serem muito mais fãs estilo Aloísio do que headbangers, penetras no espetáculo (se bem que ultimamente os verdadeiros metaleiros andam tão escassos que eu devia ser o penetra ali!). Mas que se dane. Fuel e Nothing Else Matters¹ quase se desmancham como episódios inofensivos do que no geral era um impecável massacre, que, afinal, precisava ser intercalado com essas “baladinhas”. That Was Just your Life felizmente mostrou que o Metallica ainda sabe ressuscitar o ímpeto dos anos 80, se os músicos entrarem em acordo, se é isso realmente que eles querem. Sad But True e Welcome Home (Sanitarium) apresentam a sintonia perfeita entre a velha guarda e os que estavam ali por causa da influência assombrosa do Metallica no mundo pop que se deu desde o lançamento do [untitled]/Black Album. Porque Welcome Home, apesar de ser de uma fase pregressa, apresenta já a característica de olhar para os dois lados, vista no álbum negro: o peso, sim, mas o verniz também! Não faltaram os clássicos que seria imperdoável ver de fora, como Ride The Lightning, Fight Fire With Fire, Master of Puppets (que eu homenageava através da minha camisa, sem perceber na hora, porque nada mais me importava além do som e do rosto do James no telão – e dos punhos do Hammett, eventualmente, cabendo ao Trujillo uma leve figuração, ideal para ele, ideal aliás para qualquer baixista)… E até o tradicional cover de Diamond Head, embora fosse com a inesperada Helpless! Esse encontro assimétrico, em que eu venero os que estão lá, mas no qual eles gritam o nome da cidade, e nunca o meu (se bem que eu era São Paulo naquele momento!), só podia mesmo terminar com dois petardos primitivos, Hit the Lights e Seek & Destroy (que me fizeram prometer que, se um segundo encontro acontecesse, seriam objeto do meu tributo, com uma camisa do Kill ‘em All, da próxima vez). E eu já nem sabia como saía do chão com essa história de fazer um escaneamento na cena daquela cidade àquela noite, procurando alguém pra começar uma briga (primeira estrofe), porque achei que o gás final fôra dado em One, lá atrás! Só que a loucura é contagiosa, e eu só via gente energizada ao meu redor, então achei que não seria falta de nobreza roubar um pouquinho da deles. É verdade, também, que, depois, já mergulhado no silêncio (pois ainda estava em êxtase e sequer ouvia os bochichos das pessoas ao meu redor), eu demorava 10 segundos para dar dois passos e precisei remar na contra-mão das pessoas que saíam do estádio, rumo aos banheiros. E que depois não sabia se cantava ou não, junto com os são-paulinos, no túnel, que o Corinthians não tinha nenhuma Libertadores e que por isso não precisava ser levado a sério.² O Metallica merece vários estudos de caso: como pode agradar a tanta gente tão diferente?!

¹ [Nota 2025] Curiosamente hoje eu aprecio muito mais essas músicas dos anos 90!

² [Nota 2025] Não demoraria muito para ter (2 anos e alguns meses, para ser exato).

Estranhamente, me senti em casa. Sim, porque não parava de pensar o quanto eu era uma ilha ali, o quanto era absurdo penar tanto para ver apenas 2h, ou quiçá 1h40, de 4 excêntricos empunhando instrumentos pouco ortodoxos, que não emitiam nada, porque o que emitia alguma coisa eram caixas monstruosas bem longe da banda; os responsáveis por todos os transes eram muito menos místicos do que quereríamos, eram computadores, fios, máquinas, engenharia fina, cálculo frio… Agora se pergunte se o fã não se sente vingado de toda essa impessoalidade quando se vê nas letras…

Dormi pouco, reencontrei o Philippe no aeroporto, também voamos de volta juntos embora não tivéssemos combinado nada disso, e até apertamos a mão do Rodolfo ex-Raimundos e Rodox, que quase passa despercebido em meio àquela gente, sem fãs nem moscas rondando sua cabeça, andando com sua esposa entre as lojas, prestes a embarcar sei lá para onde (outra grande ironia, chegar a conhecê-lo longe da capital de Brasília, onde nós dois crescemos, embora ele seja de uma ou duas gerações anteriores à minha). Até voltei mais rápido do que imaginava à morosidade candanga, a ouvir outras bandas que destoam do padrão Metallica (a meu ver, isso iria demorar, depois da magnitude do concerto!). Mas ficou algo pendente e entalado. Não quis descrever tão pormenorizadamente por muito tempo tudo que vivi. Acho que fiquei com medo de que tudo isso se diluísse com comentários dos outros, que não poderiam imaginar com fidedignidade minha experiência difícil de pôr em palavras… Eu até esqueci de dizer, por exemplo, que a garoa fina cessou completamente logo após o “até a próxima!” do Sepultura… Como se o Metallica controlasse até o clima. É claro que esses detalhes só parecem poesia na visão dos presentes ao espetáculo. Só o tempo é que romantiza de uma forma menos pitoresca essas facetas, e nos permite quebrar o silêncio! I’m not, anymore, trapped under ice!